【1on1徹底解説】数字で見る1on1のメリットと経営インパクト|失敗しない導入・運用のポイントも解説!

「1on1」とは、メンター(上司・マネージャー)とメンティ(部下・メンバー)が1対1で対話をする場のことです。その目的は企業によってさまざまですが、主に日々の業務の振り返りや、キャリアの相談を行う機会として導入する企業が増えています。

1on1にはメンバー同士の相互理解や信頼関係の構築、さらには人材育成などにも期待でき、結果として離職率を下げる効果も期待されています。そこで本記事では、1on1の導入を検討されている方や、すでに運用されている方まで参考になるように、1on1導入の効果、導入時のコツから具体的な実践例までをお届けします!

目次

ー1on1の目的と注意点

ー 数字でみる1on1の経営インパクト

ー 1on1でよくある「失敗」を防ぐ方法

ー 1on1で上司・マネージャーが意識すること

◼️1on1の目的と注意点

「1on1」とは、メンター(上司・マネージャー)とメンティ(部下・メンバー)が1対1で対話をする場のことです。

.jpg?width=1920&name=%E3%82%AF%E3%82%99%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BD%9C%E6%88%90%E7%94%A8%20(1).jpg)

1on1の目的は「個人のパフォーマンス向上」のため、よくありがちな「上司からの一方的なレビュー」ではなく、メンティが「話をする側」として1on1の主役になることがポイントです。よって、下記のようなスタンスで臨むと良いとされています。

・主役であるメンティが話したいことをテーマにする

・メンティは、受け身ではなく自ら内省して1on1に臨む

・メンターは一緒に考える姿勢で、メンティの経験学習を促進させる

とはいえ、「普段の会話で十分なのでは?」という意見もあるかもしれません。それでも、この1on1という形が広がっているのはなぜなのでしょうか。その理由は、多くのマネージャーは日頃から目標達成にフォーカスしているため、普段の会話が目標達成に関わることになってしまいがちだからです。個人の業務や人間関係に関する悩みや、目標達成の先にあるキャリア形成といった話まで行われないと、メンティは不安や不満を抱え込んでしまいます。その結果、離職やパフォーマンスの低下につながってしまいます。

◼️1on1で得られるメリット

では、具体的に1on1にはどのようなメリットがあるのか、メンティ・メンター・チーム/組織の3つの視点から、それぞれお伝えします。

① メンティ(部下・メンバー)にとってのメリット

・思考を整理する時間が増えるため、内省するスキルを高めることができる

・短いスパンでフィードバックを受けることができるので、業務の改善につなげられる

・中長期に向けた対話が増え、キャリアについて支援が得られる

② メンター(上司・マネージャー)にとってのメリット・メンバーが困っていることをキャッチアップできる

・メンバーとの関係性が向上し、コミュニケーションが円滑になる

・組織のビジョンやミッション、方向性に対するメンバーの理解度を確認できる

③ チーム / 組織にとってのメリット・個人のパフォーマンス向上により、組織全体のパフォーマンスが上がる

・評価基準に対する認識が揃い、人事評価への納得度が上がる

・コミュニケーション量が増えることで、イノベーションが生まれやすくなる

上記でも一部ではありますが、多くのメリットがあることを実感いただけたのではないでしょうか。しかし、実際に数字としてどのくらいインパクトがあるのかも気になりますよね。そこで次の章では「経営目線」でのインパクトを2つご紹介します。

◼️数字でみる1on1の経営インパクト

「経営目線」でみた1on1のインパクトは大きく分けて2つ、①離職率の低下と、離職コストの削減②エンゲージメントと生産性の向上です。それぞれ具体的に説明していきます。

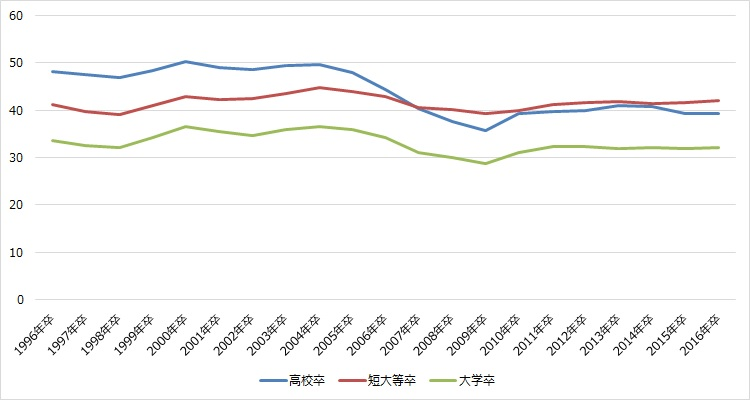

①離職率の低下と離職によるコストの削減

リクルートワークス研究所によると、近年の早期離職率(3年以内の離職)は高校卒で50%、大学卒で30%であるとされています。なかでも、3年以内に離職する者のうち4分の1以上が半年未満に離職しているという調査結果もあり、早期の離職に課題を抱えている企業が多いのではないかと考えられます。

▼図表1:3年以内離職率(早期離職率)の推移(%)

※出典:11.8%が“半年未満”で離職する。「超早期離職」問題 - Recruit Works Institute

この早期離職が問題とされる理由は、「離職コスト」が発生してしまい、採用や人材育成にかかるコストを回収しきれず組織にさまざまな負荷がかかってしまうためです。

また昨今の日本の求人市場は、求職者数に比べて求人件数の方が多い「売り手市場」となっており、人材獲得競争が激化しています。そのため、採用にかかる費用も増加傾向にあり、離職コストは無視できる問題ではありません。

この「離職コスト」は、「採用にかかったコスト」「入社から退職までの給与・社会保険、福利厚生」「入社後の人材育成費」「欠員を補填するためにかかるコスト」などのコストを合算したものを指し、それぞれ具体的には

・1人当たりの採用コスト(新卒採用の場合)、約60万円

・1人当たりの人件費および給与外人件費、約600万円/年

・1人当たりの教育コスト(新卒採用の場合)、約40万円

・離職率が高くなることで応募者数が減少することによるコスト、約2万円/人

などが、離職による損失として発生しているといわれています。

※参考:早期離職による損失は何万円なのか?自社のコストを算出する方法とは - mitsucari

3年で辞めてしまうことを想定した場合、その合計は、

①採用コスト(60万円)

+

②人件費(600万円/年×3年)

+

③人材育成費(40万円/年×3年)

+

④欠員補充にかかるコスト(2万円)=1982万円

と、2000万円近くの金額になります。よって、いくら採用にお金をかけても早期の離職を改善しなければ、コストが増大し続けてしまいます。

それでは実際に、1on1によって離職率はどのくらい低下させることができるのでしょうか。

ハーバードビジネスレビューによると、1on1の時間が同僚の約2倍確保されている従業員は、離職の可能性が67%も低いとされています。1on1は時間が長いほど良いとは一概に言えませんが、対話の時間が長く確保されている結果、メンティの不安や不満の解消が十分にできていると考えられます。反対に、1on1を全く行わない場合は上司との関係性が悪化する傾向が2倍高くなり、その結果、離職率は4倍にまで跳ね上がるとする調査結果もあります。離職率の高さや早期離職に課題を感じている企業にとっては、1on1はその効果を大きく実感できるかもしれません。

② エンゲージメントと生産性の向上

マネジメントに関する調査を行うGallupによると、上司と定期的に1on1を行っているメンバーはエンゲージメントが約3倍高くなるという調査結果があります。また、ここ数年の人事評価制度におけるトレンドとして、レーティング制度を1on1に置き換える企業が増えており、その例としてデロイト、Adobe、アクセンチュア、GEなどの企業が挙げられます。なかでも、GEは業績評価を廃止する代わりに1on1を導入したことで、生産性を約5倍向上させたという報告もあります。元々、GEでは「9ブロック」と呼ばれる厳しいレーティング制度が運用されていました。しかし、この制度は2016年に廃止され、代わりに導入されたのが「PD(パフォーマンス・デベロップメント)」と呼ばれる新しい人事制度です。

従来のレーティング制度では評価する期間に会話量が偏ってしまうことから、日常的にコミュニケーションを取れる仕組みを作ることで個人の成長を加速できるのではないか、という考えのもとで導入されています。この制度は、上司と部下で1on1を行う「タッチポイント」と、360度・リアルタイムにフィードバックを送り合う「インサイト」の2つに分けられ、1on1では会社やチームで優先すべき課題や進捗状況、キャリアなどについて話されているとのことです。

さらに、日本国内においては、日清食品と慶應義塾大学大学院が共同で1on1とエンゲージメント向上に関する調査を行っており、1on1を適切な頻度で実施することが、従業員のエンゲージメント向上に非常に有効であると実証されました。

調査結果で注目すべき点として、エンゲージメント向上のメカニズムの2項目に「自信の芽生え」が記載されています。昨今、マネジメントを語る上で話題に上がることの多い「Z世代」について、彼らは他の世代と比べて「やりがい」や「自分らしさ」を重視する傾向が強い一方、時代的な背景もあって、「挫折や失敗を乗り越える経験が少ない」まま就職する場合も多いといわれています。そのため、評価制度で一方的に評価をするのではなく、1on1を通じて「自信の芽生え」をサポートしてあげることが、Z世代のエンゲージメント向上においては重要なのかもしれません。

※参考記事:Z世代の若手社員がぶつかる新たな課題「2年目の壁」とは - 日経ビジネス

◼️1on1でよくある「失敗」を防ぐ方法

ここまで、1on1を導入することのメリットをいくつかお伝えしてきました。しかし1on1を導入できても、その後の運用面で以下のような悩みを抱えている企業は少なくありません。

・1on1で何を話せば良いのかわからないメンター・メンティが多い

・現場のメンバーが「1on1は必要ない」と考えている

・1on1の制度を作ったが、日々の業務に追われて行われていない

・人事が1on1で話されている内容を知ることができないため、組織の課題解決に繋げることができない

1on1は「対話」が中心なので導入しやすく、「とりあえず、やってみよう」の勢いでスタートさせる企業もありますが、このような悩みを抱えないためにも1on1は導入時の準備が鍵を握ります。

では、どのような点に留意する必要があるのでしょうか。今回は3つのポイントをお伝えします。

.jpg?width=1920&name=%E3%82%AF%E3%82%99%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BD%9C%E6%88%90%E7%94%A8%20(2).jpg)

① 1on1の目的やその意義を従業員が理解している

まずは、「なぜ1on1を行うのか?」を従業員に理解してもらう必要があります。当然ですが、実際に1on1を行うのは従業員であり、彼らの1on1に対する姿勢が非常に重要になってくるからです。

具体的には、以下のようなアクションが必要になります。

- 他の人事施策(目標設定面談など)や日常業務での対話と比較して、1on1がどのような位置付けにあるのかを明確にする

- 経営者ないしは人事担当者が、1on1をなぜ導入するのか、自社の理念や経営課題と結びつけて従業員に話すこと

上記の点に留意して、「1on1は無駄なのではないか」と思われているような状態のまま導入を進めないようにしましょう。

② 1on1を仕組み化できるようにする

1on1はメンター・メンティ双方にさまざまなスキルが求められるため、最初からうまくできるペアは多くありません。例えば、導入初期によくある失敗として「何を話したらいいかわからず雑談で終わってしまう」というものがあります。

こうした失敗を避けるために、1on1導入の目的に合わせて、事前のアジェンダ整理を行うフォーマットや、ガイドラインを作成するなど、メンターとメンティがストレスなく効果的に実施できるような仕組みが重要です。

③ 1on1を見える化する

1on1は現場で行われますが、経営層や事業部長、人事担当者は1on1の状況を確認し、組織課題を早期発見することが求められます。例えば、1on1で話された内容、頻度や質、時系列などさまざまな切り口から分析し、離職の原因になりやすい「上司と部下の関係性の変化」をもとにその防止に努める必要があります。

しかし、アンケートフォームやスプレッドシートなどの無料のツールを活用して1on1のデータを蓄積・分析するには限界があります。そこで、スケジュール管理や事前のアンケート、1on1中の議事録から事後のアンケートまで一貫して管理できる1on1ツールの導入をおすすめします。

◼️1on1で上司・マネージャーが意識すること

先ほど、1on1の導入時に注意すべき点をお伝えしました。しかし、うまく導入できたとしてもメンター側には多様なスキルが求められるため、1on1の質が属人的になってしまうという問題もよく挙げられます。

そこで、導入時に研修を行ったり、1on1の実施をサポートする体制を同時に整えていくことも重要です。

では、効果的な1on1を実施するために、具体的にどのような内容をメンターに伝えたら良いのでしょうか。まずは、基本となる4つのポイントを挙げます。

① 1on1のスタート時に、その場の「ゴール」を確認する

特にメンティが何らかの課題を抱えている場合、「今日の1on1が終わったときに、どういう状態になっていればいいか」というメンティの期待値を最初に聞くようにするとスムーズです。これがないと、メンターの期待はずれな回答によってメンティからの信頼を失ったり、そもそも期待はずれなことを言ってることにメンター自身が気が付かない、といったことがあります。

② メンティが考えを整理することを手伝う

メンティが考えを整理するのを支援する姿勢で臨みましょう。メンティの頭の中にある言葉を発言してもらい、それを上手に並べるところを手伝うイメージです。場合によっては、紙に書きながら目に見える形で図解するのも良いと思います。そして、沈黙が訪れても静かに待ってみましょう。沈黙が苦手でつい話してしまう方もいますが、その時間はまさに相手が「考えている」時間か、「考え始めよう」と助走している時間かもしれません。勇気を持ってじっくり待ちましょう。

③「学びの確認」を行う

「今回の件から何を学んだのか」ということを問いかけ、答えが出るように働きかけることで、メンティは内省と深掘りをすることができます。「今話していて気が付いたのですが…」という形で、ふと答えが導かれることもあります。

④ 次の行動を決める

最後に、メンティに次の行動を宣言してもらいましょう。「次の機会」をサポートすることもできる点で、社内で行う1on1はメリットがあります(外部コーチとの差別化のポイントでもあります)。そして、そのコミットが達成されなくても、否定しない・責めないでニュートラルに振り返りを行い、内省を促しましょう。

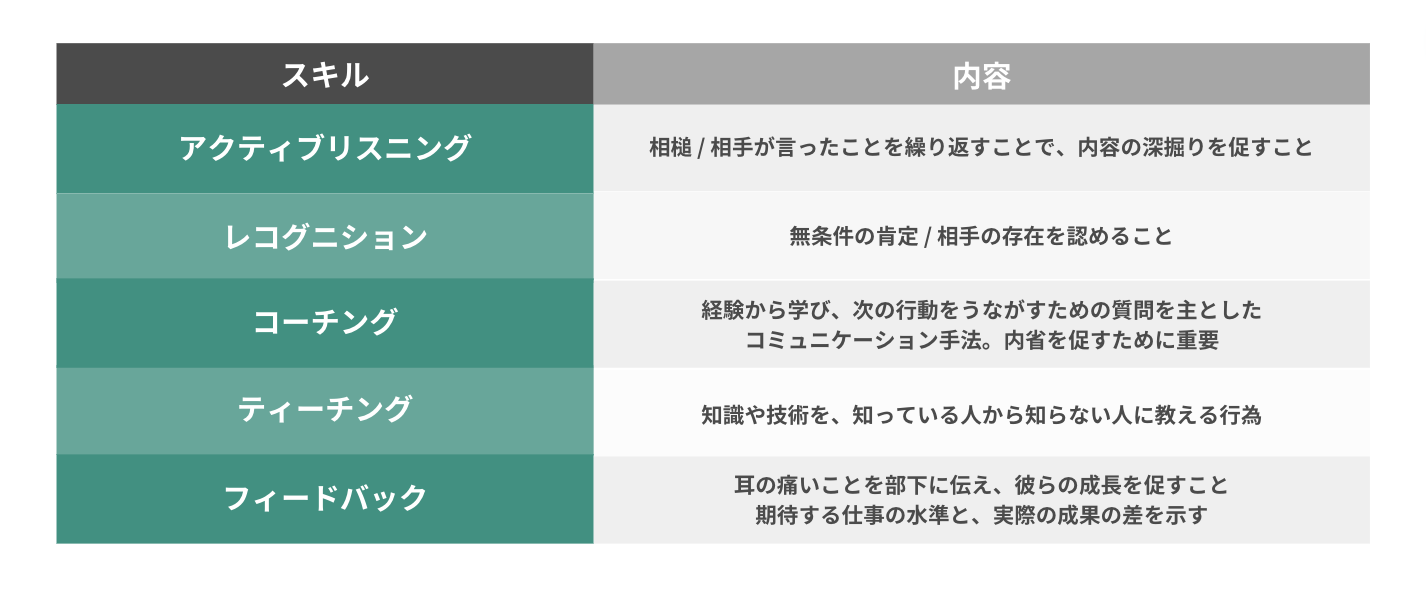

さらに、1on1をより効果的に行うために必要なスキルは、以下のようなものが挙げられます。1on1に対してメンバーの抵抗がある程度なくなってきたタイミングで習得を促すと良いでしょう。

上記のようなスキルを幅広く身につけながら、メンターの状態やレベルに応じて使い分けるようになれたら良いですね。

上記のようなスキルを幅広く身につけながら、メンターの状態やレベルに応じて使い分けるようになれたら良いですね。

▼▼▼1on1の基礎知識をしっかり学べるガイドブックの無料ダウンロードはこちら▼▼▼

.png?width=740&upsize=true&name=%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA%7C%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC&%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%7C%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%20(2).png)

.png?width=740&upsize=true&name=%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA%7C%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC&%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%7C%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC%20(1).png)